諸外国における活動状況

諸外国における活動状況International Research Activity

諸外国における活動状況

諸外国における活動状況国際水資源協会(IWRA)においてMembership Committeeのchairを務めている。

ナイル川調査(エジプト、スーダン)?

2006年10月16日〜18日にかけてバンコクで開催された「第3回APHW(アジア・ 太平洋水文・水資源協会)国際会議」において”The Impact of Climate Change on the Surface Water Balance in Semi-arid Region”と題するTanaka et al.の共著者、 ”Effects of Urban Heating on the Rainfall Event by a Cloud Resolving Model” と題するIto et al.の共著者、”The Analysis of Inter-annual Variability of Irrigation Water Requirement by Land Surface Model”と題するYorozu et al.の 共著者となった。会議の後、タイ北部のメーワン流域のGEOSSモニタリングサイトを 視察するとともに、代表を務める科学研究費基盤研究(A)「衛星解析による全球灌漑 農地情報と陸面水・熱収支解析を活用した水資源管理支」の一環として、メーワン流域 および周辺域の植生や灌漑農地の様子、灌漑施設の存在状況等を調査するとともに、 衛星解析の検証情報(GPSによる位置情報)を一部収集した。 写真を田中賢治のところに掲載。

2007年3月9日〜20日にかけて、代表を務める科学研究費基盤研究(A)「衛星解析に よる全球灌漑農地情報と陸面水・熱収支解析を活用した水資源管理支」の一環として、 トルコ(カイセリ地方、黒海沿岸部)およびギリシア(テッサリア地方、ペロポネソス 半島)を訪問し、灌漑農地の様子、灌漑施設の存在状況等を調査するとともに、 衛星解析の検証情報(GPSによる位置情報)を一部収集した。 写真を田中賢治のところに掲載。

国際水理学会(IAHR)水資源管理部会(総勢15名)の部会長として、会の運営を行った。 2006年3月の京都ワークショップを受けて、2007年3月のバンガロール(インド)で “International Workshop on Water Resources Management in a Changing World”を開催した。 また、2007年7月のヴェニス大会では国境を越えた河川での総合流域管理について特別 セッションを開催する。なお、理事会の要請を受けて、水文学に関する研究活動方針の提案を 行っている。

UK/JAPAN COLLABORATION DEVELOPMENT AWARDS: Flooding and Coastal Defencesのサポート を得て、UKのLeeds大学、Loughborough大学の研究者達と、今後の共同研究について議論を進め ている。具体的には、河川流域での気候変化を推定するためのダウンスケーリング、分布型流出 モデルによる洪水氾濫計算、洪水被害の推定やリスク管理の評価システムなどの分野で連携をはかる。 活動報告書(3ページpdf file)

日中都市域水辺環境比較研究(科研費;研究代表者萩原清子):

中国・水利水電科学研究院・教授劉樹坤

北京の水辺環境調査と論文等の資料収集ならびに水辺環境研究における

日中間における哲学の差異に関する議論等。また、黄河中流沙漠地域の

水資源利用の視察と黄河流域総合的水資源マネジメントシステムの欠如

を議論。このとき日本の問題(特に上下水道や農水の取り扱い等)も議論。

ベンガル地域の水資源問題:バングラデシュ;複数のNPO、

インド;カリヤニ大学の複数の教授

ベンガル地域(特にバングラデシュとインドガンジス川デルタ地域)の

水資源コンフリクトとベンガル地域共通の飲料水ヒ素汚染と衛生に関する

取り扱いの差異を議論。バングラデシュの農村フィールドに雨季と乾季

訪問し、乾季のストレスモデル作成のための社会調査を行なう。

ラオスのメコン川視察(私費)

メコン川の水資源利用ならびに社会の実態と上下流国のコンフリクトの

実態調査。

タイ国(チャオプラヤ川)・中国(長江)・日本による国際ワークショップ をタイのバンコクで開催し、情報の交換と相互研究を実施した。タイからは 王立灌漑局、バンコク首都圏庁等、中国からは水利水電科学研究院、日本からは 科学技術振興機構、日本大学、国土交通省土木研究所から研究者、行政関係者等が 参画した(2006.1.20)。

また、自然と共生した流域圏・都市の再生に関する先進地としてイギリスの マージ川流域(マンチェスター、リバプール)、アメリカのボストン(チャールズ川、 マッディ川、ボストン湾)等の現地調査を行った。

2006年7月10日〜7月14日にかけてシンガポールで開催された Asia Oceania Geosciences Societyの第3回大会に参加し,Public Lecture: YASUHIRO TAKEMON「Ecological impacts of reservoir dams on river ecosystems in tail waters」,YASUHIRO TAKEMON, TETSUYA SHIMAMURA, KAN ABEKURA, YASUYUKI MURAKAMI「Biodiversity conservation in Mizoro-ga-ike located in the ancient city of Kyoto」と題する発表をした.

2006年7月16日〜7月19日に韓国の光州に出張し,第3回応用生態工学日韓合同セミナーに参加し, Yuko ISHIDA, Yasuhiro TAKEMON, Shuichi IKEBUCHI 「Hierarchical measurement of habitat preference of goby fish within a segment scale of the Kurama Stream」と題する発表をした.

2006年9月9日〜9月13日にモンゴルのウランバートルに出張し,モンゴル科学アカデミーとの協力のもとに、 トゥールー川とウランバートル下水処理場からの排水路における水質と各種安定同位体比の総合調査を実施した。 ウランバートル下水処理場からの排水はトゥールー川に流入するまでの約6kmの氾濫源区間で劇的な物質循環 過程を示すことが確認された.

乾燥地域の農業生産システムに及ぼす地球温暖化の影響(ICCAP)

2006年6月26日〜7月6日にかけて、プロジェクト対象流域であるセイハン流域に赴き、

土地利用ならびに植生分布調査を実施した。その後、アンカラにあるDSI(トルコ国家

水利総局)本部およびハジェテペ大学を訪問し、プロジェクトに関する研究討議を

行った。

気候グループより提供された領域気候モデルの出力(3次ラン)を定量的に利用する

ためのバイアス補正を実施した。その補正データを用いて現状気候と将来気候

(擬似温暖化実験)をforcingとして陸面過程モデルSiBUCを駆動し、プロジェクト

最終プロダクトとして現状と将来について流域水・熱収支各項、土壌水分、積雪等

の状態量を推定するとともに、気候変動が水資源に与える影響を評価した。

ICCAPのホームページ(

http://www.chikyu.ac.jp/rihn/pro/2004_1-1.html)

平成18年度研究報告書(8ページpdf file)

|

|

|

| ポンプによる汲み上げ | チューブを使った散水 | 落穂拾い |

|

|

|

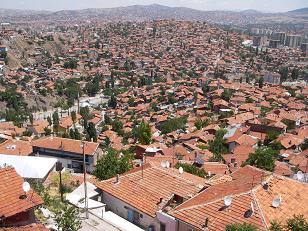

| DSI本部 | アンカラ市の眺望 | トルコ料理 |

地球観測による効果的な水管理の先導的実現(沖GEOSS)

平成17年2月に第3回地球観測サミットで「全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画」

が承認された。GEOSSの構築は、地球温暖化対策、水循環の把握などを通じ、我が国及び

アジア諸国に多大な利益をもたらすことが期待される。本プロジェクトはGEOSSの元

進められている地球観測システム構築推進プラン(JEPP: Japan EOS Promotion Program)の

テーマ2−2「アジアモンスーン域での水循環・気候変動に関する観測研究又は技術開発」

の中で走っている4つのプロジェクトの一つであり、地上観測を強化しテレメトリーで

実時間データ転送をし、さらにできるだけ衛星観測も活用し、これら観測情報を通じて、

さらに観測情報から流出計算をして、洪水や渇水等のWarningを出すシステムのプロト

タイプをタイ北部のメーワン流域で構築することを目指している。この中で田中は

「陸面水文植生モデル(SiBUC)による水循環推定に関する研究」という課題を

分担している。

2006年5月10日〜16日にかけて現地(メーワン流域)に赴き、テレメトリー観測システム

の立ち上げをした。さらに、2006年10月21日〜24日にかけて現地に赴き、メーワン流域

および周辺域の植生や灌漑農地の様子、灌漑施設の存在状況を調査するとともに、衛星

解析の検証情報(GPSによる位置情報)を一部収集した。

平成18年度研究報告書簡略版(1ページpdf file)

|

|

|

| モニタリングサイト構築風景 | 河川水位計設置 | お弁当 |

|

|

|

| るかるんだ道路で滑る車 | 地下水位観測井戸掘削中 | 現地の協力者(右端は里村先生) |

|

|

|

| 農作業する人々(玉葱畑) | トウモロコシ畑と水田 | 収穫されたトウモロコシ |

積雪モデル相互比較プロジェクト(SnowMIP2)

SnowMIPは現在フェイズ2として,森林における雪過程のモデル比較が実施されており、

現在、世界中から37のモデルが参加している。Alptal(スイス)、BERMS(カナダ)、

Fraser(アメリカ合衆国)、Hitsujigaoka(日本)、Hyytiala(フィンランド)

の5地点(それぞれ森林内、オープンスペース)において、積雪および地表面熱収支の

オフライン実験を実施し、結果をSnowMIP2事務局に提出する。SiBUCの結果はHyytialaに

おいては積雪が過大に計算されたが、それ以外の地点においては概ね良好に積雪融雪過程を

再現できることを確認した。

SnowMIPのホームページ

(http://www.cnrm.meteo.fr/snowmip/)

SnowMIP2のホームページ

(http://users.aber.ac.uk/rie/snowmip2.html)

第2期全球土壌水分プロジェクト(GSWP-2)

世界中からおよそ20もの陸面過程モデルが参加し、1986年から1995年の10年分について、水収支各項、

エネルギー収支各項、各種状態量等のデータセットが全球1度グリッド日単位で作成された。

田中はSiBUCで相互比較実験に参加するのみでなく、気象強制力やパラメータデータの精度検証や

データ改良等に積極的に貢献している。

GSWP-2のホームページ(http://grads.iges.org/gswp/)

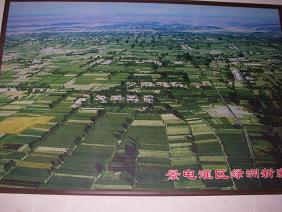

中国内陸部(甘粛省、寧夏回族自治区、陜西省)における水利用調査(2006年9月21日〜27日)

蘭州の黒河流域管理局では、黒河における水利用の歴史や問題点の説明を

受けた。特に過剰取水に伴い干がってしまった湖を回復させるための節水対策

について説明を受けた。中国政府が土地利用転換(上流域では畑から林へ、

中流域では水田から畑へ、下流域では植生回復)に対して保障金を出している。

中国政府が進める内陸乾燥域での食料増産政策にかなり無理があるという

実態も知ることができた。景電第一灌区においては、ポンプを使用して

3億トンの水を13段階で400m程度汲み上げ、30万ムー(注:15ムー=1ha)

の農地を潤しているが、これら灌漑地で収穫される作物(トウモロコシ、

ヒマワリ、小麦など)の市場価格は水を汲み上げるための電気代よりも

安いため、電気代は中国政府がサポートしている。内陸部への人口定着

政策とはいえ、条件の厳しい(水消費が激しく効率の悪い)内陸乾燥地に

おいて技術的には食料生産は可能だが、農家経営は成り立たない。

寧夏水利庁灌漑管理局を訪問し、寧夏回族自治区の灌漑農業の歴史や現在の黄河からの

取水実態、作付け体系などの説明を受けた。寧夏回族自治区には670万ムーの灌漑地

があるが、黄河からの取水量の上限は通常年で40億トンである。渇水年には

黄河水利委員会の指導で取水量が削減される。

|

|

|

| 植林地の灌漑 | 植林地の灌漑 | 中山橋(黄河第一橋) |

|

|

|

| 景電第一灌区の看板 | 技術的には沙漠でも食料生産可能 | 沙漠の中を流れる黄河 |

|

|

|

| 青銅峡ダム | 高粱 | 火鍋 |

ブルガリアにおけるフィールド調査(2006年10月1日〜8日)

ブルガリアの首都ソフィアの水文気象研究所を訪問した。

ブルガリアの気象観測は1850年から始まり、同じ研究所は120年の

歴史を有する。フランス、ドイツから領域気象モデルを導入し、

解像度12kmで72時間予報を行っており、予測結果のいい方を判断し、

予報データを配信している。ブルガリアは環境汚染とは無縁のイメージ

があるが、工業化に伴い20年前に既に水質公害を経験しているとのこと。

3月から5月にかけて融雪洪水があり問題となっている。MIKE11を導入し、

洪水予測の研究を始めているが、あまり合わないため、実時間洪水予測の

分野で京大防災研と共同研究をしたいとの申し出があった。

また、同研究所で10月2日に開催されたセミナー「International Seminar

on Integrated River Basin Modeling」において、

“Projection of the impact of climate change on the surface energy

and water balance in the Seyhan river basin Turkey”と題する

発表を行った。

10月3日からはフィールド調査にでかけ、Rilska川、Iliina川、Devin川、

Nastan川にある水文観測所、Rojen山頂の気象観測所、Teshelダム、

Vachaダム、Krichimダム等を訪問した。ブルガリアもトルコや他の

ヨーロッパ諸国と同様にカルスト地形が多数存在し、Yagodinska pechera

洞窟では自然にできた地中の巨大なトンネルに大量の水が流れている様を

目の当たりにした。調査の途中で、世界遺産にも登録されている「リラの

修道院」を訪問する機会を得、キリスト教文化に触れたことは大変意義深

かった。

|

|

|

| 水文気象研究所のロゴ | 河川水位観測所(自記式) | 流量観測風景(1mピッチ) |

|

|

|

| ヒマワリ畑 | 山の牧場 | 美しい森林 |

|

|

|

| ブドウ | ソフィア市内の温泉(飲料用) | リラの修道院(世界遺産) |

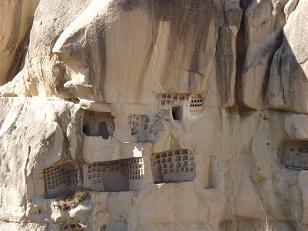

トルコ、ギリシアにおける農地調査(2007年3月9日〜18日)

トルコ・カイセリ周辺域:非常に乾燥した気候で、ブドウ(背丈30cmほどの特殊な品種)、

小麦、ジャガイモなどを栽培している。土地も痩せているため、ピジョンハウス(鳩小屋)

でハトを飼い、糞を集めて肥料に活用している。2006-2007の冬季は地中海東部地方で

降水量が少なく、雪解け水を集め最も水位が高くなるこの時期においても、貯水池の

水位はかなり低かった。今年の夏の渇水が懸念される。エルジャシュ山(3916m)の山麓

では豊富な地下水を利用した灌漑設備があるが、かなり老朽化している。

トルコ・黒海沿岸域:この地方は降水量が多いが、灌漑設備も充実している。小麦、

トウモロコシ、ヒマワリ、ナシ、ジャガイモ、トマト、タマネギ、テンサイなど様々な

作物が栽培されている。

|

|

|

| ブドウ畑 | 鳩小屋(糞を集めて肥料にする) | ダム(渇水のため水位が低い) |

|

|

|

| 灌漑水路と小麦畑(カイセリ) | エルジャシュ山(3916m) | 灌漑水路(老朽化している) |

|

|

|

| ポンプ | 灌漑水路 | 小麦畑 |

|

|

|

| 灌漑水路 | ポンプ場 | テッサリア平原 |

|

|

|

| 小麦畑 | メテオラの修道院(世界遺産) | テッサリア平原の眺望 |

|

|

|

| テッサリア平原の眺望 | 散水風景 | アネモネの花 |

国際会議、ワークショップの参加

2006年7月9日〜14日にかけて、シンガポールで開催された「第3回AOGS(アジアオセアニア 地球物理学連合)国際会議」において”Thermal insulation effect by floating island in Mizoro-ga-ike Pond”と題する研究成果を発表(共著者の田崎紘平君が代理発表)し、 ”Estimation of the Land Surface State in Japan Using Meteorological Data and Land Surface Model”と題するSouma et al.の共著者となった。

2006年10月16日〜18日にかけてバンコクで開催された「第3回APHW(アジア・ 太平洋水文・水資源協会)国際会議」の実行委員会メンバーとして会議の運営に 携わるとともに、”The Impact of Climate Change on the Surface Water Balance in Semi-arid Region”と題する研究成果を発表した。さらに”Effects of Urban Heating on the Rainfall Event by a Cloud Resolving Model”と題するIto et al.の 共著者、”The Analysis of Inter-annual Variability of Irrigation Water Requirement by Land Surface Model”と題するYorozu et al.の共著者となった。

2006年10月19日〜20日にかけてバンコクで開催された「第1回MAHASRI(Monsoon Asian Hydro-Atmosphere Scientific Research and Prediction Initiative)国際科学先導委員会 (IMASSC)にMAHASRI実行委員会委員として参加し、MAHASRIの実行体制を話し合うとともに、 ”Challenge for land surface modeling”と題する話題提供を行った。

UKとの研究交流(2006年12月3日〜7日)

UK/JAPAN COLLABORATION DEVELOPMENT AWARDS: Flooding and Coastal Defencesのサポート

を得て、UKのLoughborough大学を訪問し、Leeds大学、Loughborough大学の研究者達と、

河川流域での気候変化を推定するためのダウンスケーリング、分布型流出モデルによる

洪水氾濫計算の分野での今後の共同研究について議論を進めた。

活動報告書(3ページpdf file)

|

|

|

| Loughborough大学キャンパス | 研究紹介の様子 | ナイトセッション |

|

|

|

| さすがサッカーの母国 | クリスマスの準備が進む | UKではこれを「プリン」と呼ぶ |

2006年12月19日〜21日にかけて東京帝国ホテルで開催された国際シンポジウム 「DPRI Symposium on Natural Disaster Science and International Disaster Reduction Initiatives: Achievements from 21 COE Program (2001-2005)」の実行委員会メンバー として会議の運営に携わった。

2007年2月28日〜3月2日にかけてつくば国際会議場で開催された国際シンポジウム

「Hydrology delivering Earth System Science to Society (HESSS)」の実行委員会メンバー

として会議の運営に携わるとともに、”Development, validation of LSM and its hydrological

application”と題する講演を行った。

HESSSのホームページ

ベトナム・GIS-IDEAS・京都大学東南アジア研究所 柴山守教授

GIS-IDEASという学会活動を通して,様々な用途に対するベトナムでのGISの

利用普及を目指すと共に,ベトナム・ハノイにおける地下水分布を調べることで

旧河道を特定し,これまでの都市形成と洪水の関係を解明することを活動目的

とする.また,洪水時の溢水・越水の流れを推定して都市の防災に役立てると

ともに,ハノイにおける地下水の効率的利用を目指した.当プロジェクトは現在

ハノイの古地図の入手とハノイ市内の標高GISデータの入手に成功した段階で現在

進行中である.

スリランカ・Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)・

Dr. Gregory Shahane De Costa, Open Polytechnic of New Zealand

アジアにおける帯水層への塩水侵入問題についての研究を主に行っている.

スリランカ周辺での塩水侵入問題は飲料水に用いていた地下水の塩水化が

深刻になってきており,その対策が急務である.まずはその実態把握調査と

シミュレーション方法の確立を目指して活動している.当研究グループが

活動開始する直前に生じたインドネシア大津波の影響で,スリランカ奥地にも

海水が表面を通じて侵入し,地下水に深刻なダメージを与えたと言われていた.

まずはその状況を現地で調査した.