個人研究活動状況

個人研究活動状況Personal Research Activity

個人研究活動状況

個人研究活動状況「衛星解析による全球灌漑農地マップの作成」萬和明・田中賢治・池淵周一

独自に提案している NDVI 時系列解析による作物分類・農事暦作成手法は,対象が全球で

空間分解能1度,時間分解能1ヶ月である.そこで,より詳細なデータセット作成を目的と

した農地情報取得調査を実施し,前述の手法を適用・検証した.調査項目は作付け作物・

生育期間・灌漑実施の有無である.作物分類には MODIS/NDVI(空間分解能 250m)を

使用し,この手法が高分解能 NDVI でも適用可能であり,特に水資源管理の観点から重要

となる灌漑を実施しているか否かの判断に有効なツールとなることを確認した.なお,

農地調査は北タイメーワン流域および周辺域,地中海気候に属するトルコ・カイセリ地方,

ギリシア・テッサリア地方で実施した.

(平成18年度防災研究所研究発表会にて一部報告)

1ページpdfファイル

「練馬豪雨に対して都市環境が与える影響の評価」

伊藤洋太郎・茂木耕作・相馬一義・田中賢治・池淵周一

本研究では、雲解像の非静力学数値気象モデルCReSS(Cloud Resolving Storm Simulator)に

陸面状態を詳細に考慮できる陸面過程モデルSiBUC(Simple Biosphere model including Urban

Canopy)を導入したCReSiBUCを用いて、都市型集中豪雨の代表的事例である練馬豪雨に対して、

都市環境を創り出している3要素(都市の土地被覆、人工排熱、建物分布)がどのように

降水に影響しているかを検討した。また、人工排熱分布を気象モデルに適用し、その汎用的な

利用を目指して人工排熱関数を構築した。

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページpdfファイル

「CGCM出力のダウンスケーリングに基づく流域降水量の変動推定」

小林孝・小尻利治・野沢徹

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「事例ベースモデルと分布型流出モデルを併用した河川流量予測」

小尻利治・原山和也・田中賢治・浜口俊雄

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「斐伊川水系を対象とした総合流域管理策定に関する研究」

高田敬規・小尻利治・浜口俊雄・田中賢治

本研究では、斐伊川水系を対象として、分布型流出モデルの適用、総合流域評価法の

提案とその適用を行う。まず、分布型流出モデルHydro-BEAMを用いて斐伊川全流域の

流出シミュレーションを行う。そのシミュレーション結果をもとに、斐伊川下流に

つながる連結汽水湖の水位変動のモデルを構築する。次に総合流域評価として、

多様な視点からの時空間的な評価体系を提案する。具体的には、流域内の各地点に

根付く文化を考慮するために、各メッシュに文化の特性を設定した上で、治水、

水供給、文化の3視点から、実流域(斐伊川流域)において総合流域評価を行う。

「社会・生態システムにおける生活者参加型環境マネジメント

に関する研究」(科研費:代表萩原良巳)

鴨川流域における地元住民と地元にある芸術系高校の社会(全数)調査を行ない、

「すき・きらい」感性データによる直接的な生物への関心と評価を分析すると

ともに、釣り人のインタヴューを含む調査分析を行った。そして、地元住民と

釣り人ならびに地元住民と高校生の環境認識の差異を分析するため、心理学的

手法であるプロフィール分析や因子分析を駆使して考察した。結果として、多様

な環境評価が現れ、従来から行なわれてきた平均的な環境評価がほとんど意味が

ないことを実証した。

「日中都市域水辺環境比較研究」(科研費;研究代表者萩原清子)

日本の京都・東京・横浜ならびに小京都と呼ばれる都市の水辺環境の調査を行なう

とともに中国の北京を中心として江南・上海・西安を含む調査を行なった。そして、

歴史的な都市計画の変遷における水辺の哲学的取扱いならびに現在の水辺環境整備

の哲学・コンセプトを(GES環境認識モデルを通して)社会学・経済学・水資源計画

学の視点から分析・総合化の方法論を開発した。

「バングラデシュ農村部における飲料水ヒ素汚染と衛生に関する健康

リスク軽減のための方法論的研究」

これは、システムズ・アナリシスによる適応的計画方法論(「問題の明確化」⇒

「社会調査(日本語→英語→ベンガル語)」⇒「情報縮約のための分析」⇒

「代替案設計のための分析」⇒「代替案の設計」⇒「評価」⇒「コンフリクト

マネジメント」)に基づいて研究を実施している。現在、雨季の肉体的ストレス

と精神的ストレスをモデル化し、雨季に関する方法論を作成した段階である。

人間・社会と自然との共生を考慮した総合流域管理−自然と共生する 流域圏・都市再生シナリオ研究−として、欧米および日本の大都市を 含む流域圏、日本の地方部の流域圏(斐伊川流域)、さらには人口が 急増するモンスーンアジアの代表的な河川流域を対象に、再生(形成) シナリオの実践的な事例研究を行った。また、この関係の調査として、 イギリスのマージ川流域、タイのチャオプラヤ川流域およびバンコク 首都圏域の流域圏についての調査を行った。その成果については、 各種論文等に発表した。

「源頭渓流の河道土砂、ハビタット構造に対する土石流の影響」

小林草平・竹門康弘

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「増水低減過程における微細土砂、粒状有機物、底生動物の河床分布動態」

今井義仁・竹門康弘・池淵周一

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「堰堤で仕切られた都市河川の魚類相と生息場の特性」

石田裕子・中林真人・竹門康弘・萩原良己・池淵周一

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「堰堤に仕切られた都市河川:賀茂川における生息場構造と魚類相の関係」

石田裕子・中林真人・竹門康弘・細谷和海

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「個体群変動モデルによる外来魚の繁殖阻止および非繁殖魚除去の努力量とその抑制効果」

安部倉完・堀道雄・竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「深泥池における水質の空間分布特性とその成立要因」

嶋村鉄也・尾坂兼一・伊藤雅之・大手信人・竹門康弘

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページPDFファイル

「温帯湿原(深泥池)における浮島の浮沈と植物種が地下水質に与える影響」

嶋村鉄也・伊藤雅之・尾坂兼一・大手信人・竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「深泥池浮島湿原の植生とメタン生成の関係」伊藤雅之・ 嶋村鉄也・大手信人・竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「深泥池湿原の表層水質とビュルテの空間分布」高橋淳子・辻野亮・竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「深泥池浮島の底生動物はなぜ多様なのか?‐植生類型に応じた栄養起源からの解釈‐」

加藤義和・ 村上宜之・奥田昇・陀安一郎・竹門康弘・堀道雄

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「深泥池浮島湿原の植生類型に対応した底生動物群集の組成と機能」

村上宜之・加藤義和・高原光・竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「ダム湖が下流環境に与える影響解析」竹門康弘

(日本生態学会第54回大会にて報告)

1ページPDFファイル

「気候変動がトルコセイハン川流域の水・熱収支に及ぼす影響の予測」

田中賢治・藤原洋一・小尻利治・渡邉紹裕

本研究では領域気候モデル(RCM)の現状および将来の計算結果を

気象強制力とした陸面過程モデルSiBUCによるオフライン計算を通じて、

トルコセイハン流域の水・熱収支および関連水文諸量(土壌水分、

積雪等)を算定し、気候変動が対象地域の水文循環に与える影響

の予測を試みる。

現状気候条件の計算期間は1994年〜2003年であり、2070年代を

想定した将来気候の条件は、2つの異なるGCMの結果から、

”擬似温暖化”という手法を用いて、2つの将来気候シナリオが

用意された。土地利用条件として、3つの土地利用シナリオが

用意された。気候条件と土地利用シナリオの組み合わせにより、

将来気候について、6通りの計算を実施する。

灌漑地で作付けされている様々な作物の代表としてトウモロコシと

シトラスを選定し、現地調査の情報を元に、これら2品種の灌漑期間

をそれぞれ5月23日〜8月6日、5月14日〜10月9日とした。将来気候に

対しては、温暖な気候により成長が促進されることを考慮し、生育

期間を10日間短縮した。

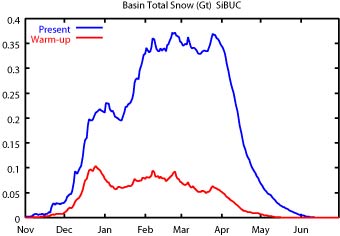

セイハン流域全体で降水量が減少、特に、中流域と下流域では250mm以上

も減少することが予測されている。流域総量としての積雪水量の最大値は

現在気候でおよそ4億トンであるが、将来気候においてはおよそ1億トンに

まで減少する(図1)。セイハンデルタ(灌漑地)において、年蒸発散量

は約800mmで、暑くて乾燥した夏季の生育期に適切な土壌水分量を維持する

ために、およそ500mmの灌漑水を供給する必要がある。

流域全体で降水量が減少するが、流域の一部では蒸発散量が増加し(図2)、

そういった領域は積雪量が大幅に減少する場所に一致する。積雪が減少

する領域では短波放射を多く吸収し(アルベド効果)、このエネルギー

が春季の蒸発散増加に寄与する。生育期間は短くなるが、蒸発要求の増加

ならびに生育開始時の土壌水分の減少により、現在よりも多くの灌漑水量

が必要であると予測されている。

流域平均値では、降水量は約170mm減少し、蒸発散量と流出量はそれぞれ

40mm、110mm減少する。現状の水収支を考慮すると、流出への影響が非常に

大きく、水資源量が大幅にすると予測される。

(諸外国における活動状況に記載)

|

|

| 図1 セイハン流域全体の積雪水量の変化 | 図2 蒸発散量の変化(将来−現在) |

「北タイメーワン流域の流出予測精度向上に対する地球観測データの有効性の検討」

中西健一郎・田中賢治・小森大輔・沖大幹・池淵周一

本研究では北タイのメーワン流域における現地観測データを用いて,地球観測データが

流出予測精度に与える影響を調べる。また,観測データが無い状況に対しては,メソ気象

モデルMM5出力値を用いる。これらのデータを陸面過程モデルSiBUC及び分布型流出モデル

Hydro-BEAMに入力し流出計算を行うことで,地球観測データが流出予測に与える影響を

評価した。さらに,観測データが欠測であった状況を仮定し流出計算を行うことで,各サイト

の観測の有効性、重要性を調べるとともに、観測が一部欠測した場合の流量予測値の信頼性に

ついても検討を行った。P82地点の流量予測において、流域平均雨量がわかれば十分であるが、

流域平均雨量を正確に捉えるには、GEOSSモニタリングシステムの観測密度でもまだ十分とは

言えず、レーダーによる詳細な空間分布情報が不可欠であることが示された。

(諸外国における活動状況に記載)

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページpdfファイル

「深泥池における水・熱収支に関する研究」

田中賢治・田崎紘平・嶋村鉄也・竹門康弘・池淵周一

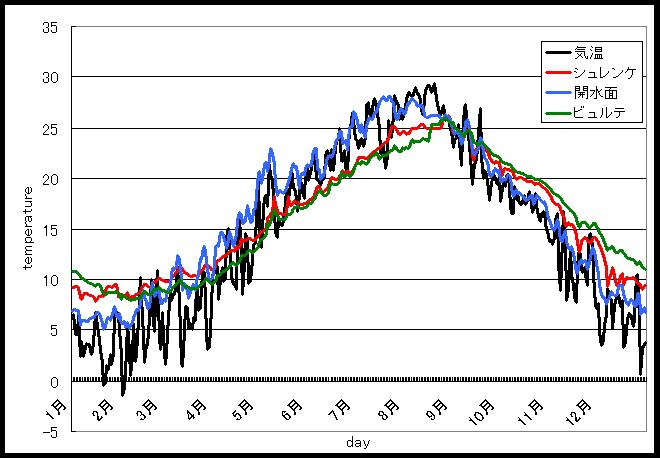

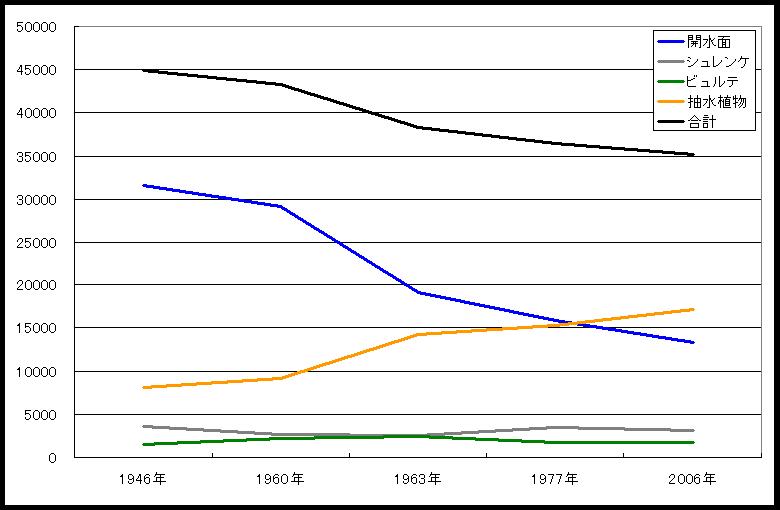

京都市の深泥池には,高層湿原の浮島が存在し,動植物の希少種が豊富であるため

その生物群集全体が天然記念物に指定されている.しかし,集水域の開発による涵養

水減少や富栄養化の進行が保全上の問題となっている.深泥池にとっての健全な水環境

を維持するためには,現在の深泥池の水・熱循環を知るとともに集水域面積や植生様式

が変化した場合の水・物質収支を予測する必要がある.そこで本研究では,深泥池の

富栄養化過程を伴う植生様式の変化を航空写真の画像解析によって明らかにした上で,

浮島や抽水植物の植生別面積を考慮した水・熱循環の特性を現地観測によって明らか

にした.その結果,浮島の存在が水温変動を緩和する効果を有していることが明らか

となった.これは,浮島が1年を通しての浮沈運動に伴って熱容量を変化させる、

という性質を有することに起因すると考えられた.また,池からの蒸発散量が植生割合

の変化に伴って変化することが分かった.その結果,過去と比較して現在は,池からの

蒸発散量が減少している可能性があることが示された.

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページpdfファイル

|

|

「気象変動に対する農業生産システムの耐性・脆弱性の評価」萬和明・田中賢治・池淵周一

灌漑の効果を考慮できる陸面過程モデルSiBUC (Simple Biosphere including Urban Canopy) を

用いて全球土壌水分プロジェクトに参加し,灌漑要求水量を含む全球陸面水文諸量を算出して

いる.得られた陸面再解析データを活用し,灌漑要求水量の年々変動特性を明らかにするため,

灌漑要求水量と降水量,NDVIと降水量の年々変動の相関分析をそれぞれ実施した.2つの相関分析

の結果から灌漑能力に関する情報を抽出しうることが明らかとなった.さらに,現在の気象変動

に対して農業システムの耐性・脆弱性をその強弱も含めて判断しうることが示された.これは,

NDVIを単独ではなく,モデル出力と組み合わせることではじめて得られた成果である.

(第3回APHW国際会議にて発表)8ページpdfファイル

「日本における土壌水分量分布推定とそれが夏季の熱雷に与える影響の検討」

相馬一義・田中賢治・中北英一・池淵周一

本研究では現実的な地表面状態の違いを考慮するために、現業の気象観測データと陸面過程

モデルを用いて日本の地表面状態量分布を推定する手法を構築した。また、地表面状態量の

中でも時間変動が緩やかで初期値に対する依存性が大きい土壌水分量を取り上げ、メソスケール

大気陸面結合モデルARPS-SiBUCに入力して夏季の熱雷に対する影響を検討した。その結果、

現実的な土壌水分量分布の変化が熱雷に十分大きな影響を与えうることが示された。また

その影響は山地域よりも平野部で大きくなり、水平一様な土壌水分量を入力した場合と比べて、

現実的な土壌水分を入力することで降水分布の再現制度が向上した。

(平成18年度防災研究所研究発表会にて報告)

1ページpdfファイル

過疎地域・水源地域の水環境と持続性問題

地方部における住民の定住意向を損なわないためには,災害にあわない,移動できる

といった様々な生活環境が備わってなければならない.そこで,本研究では,いくつ

かの地域を対象に,定住に重要な生活環境がどのような構成であり,また,それぞれ

の構成要素が住民の定住意向にどれだけの影響を及ぼしているのかをロジットモデル

を用いて明らかにした.その際,ライフステージ別にそれらの関係にどのような差異

が見られるのかについて検討した.その結果,高齢者を中心に豪雪に関する環境要素

が定住に大きな影響を及ぼしていることが分かり,降雪予測や除雪の支援体制の構築

が定住に大きく貢献することが明らかとなった.

地球温暖化による流域水資源分布の推定と比較

本研究では,GCMデータを使用し,気象・水文学的側面,水資源工学的側面に

関して,分布型流出モデルを用いて流域内の各項目を評価することで,流域

での温暖化影響評価を行った.その結果,対象流域においては,降水量,河川

流量は,夏期において著しく増加し全体的に増加,気温,水温,蒸発散量は,

年中通して上昇,増加,積雪,融雪は減少,消雪時期の約1ヶ月の早期化,

生態系(魚類)は生息域適性分布が上流へシフト,農作物・植生は作物種の変更

や品種改良が必要,ということが示唆された.

分布型流出モデルによる表流水・地下水を結合した水資源評価

本研究では,分布型流出モデルのHydrogeo-BEAMにおける地中部に相当する

不飽和帯や帯水層での水分挙動を物理モデルまたは土壌特性に沿ったモデルで

表現することにより,水量のみ等価だった表流水や地下水のモデルがその挙動

も実際に近いかたちになり,現実に則した水文シミュレーションが可能となった.

その結果,表流水と地下水の挙動にも不飽和流を介して連携的な関係を持たせる

ことにも成功し,平面だけでなく地下にも広がりのある水資源分布を評価できる

モデルのHydrgeo-BEAMを構築できた.

河川食物連鎖のモデル化ならびに布型流出モデルとの結合

本研究では,湖沼の食物連鎖モデル(CASM)を基にして,河川に適合したモデル

(CASM-River)を開発し,河川の水量水質解析と連携した流域の分布型環境評価

手法の提案を目的としている.CASM-Riverの特徴として,プランクトンは流動

水域では定住できないため,河川の食物連鎖に含めないとした.また,デトリ

タスは沈殿や捲き上げがありながら河川を移流するとした.さらに,1つの食物

連鎖は,水棲生態系上位の個体生息域(なわばり)が計算セルに1つ収まる規模の

ため,計算セル毎に閉じているとした.平成18年度はCASM-Riverを分布型流出

モデルのHydro-BEAMと組み合わせることに成功し,簡便的な条件の下で淀川流域

の一部に対するテストランを試み,河川の食物連鎖が機能していることを確認

できた.